Babak terakhir bersama mitos. Setelah benturan 19 Agustus 1966 di Bandung dan Insiden 3 Oktober 1966 di depan istana presiden, masih tercatat serangkaian benturan antara mahasiswa dan pelajar yang menghendaki diakhirinya kekuasaan Soekarno dengan para pendukung Soekarno. Seperti misalnya yang terjadi di Yogya 20 Nopember 1966, berupa penyerangan sejumlah anggota Pemuda Marhaenis terhadap beberapa mahasiswa anggota KAMI di Batjiro. Tanpa Soebandrio lagi di sampingnya, Soekarno akhirnya lebih banyak menoleh kepada PNI yang merupakan sumber dukungan tradisionalnya. Bila sebelum September 1965, Soekarno lebih sering berkonsultasi dengan tokoh-tokoh PKI dan sejumlah jenderal yang loyal kepadanya, kini ia lebih banyak bertemu dengan tokoh-tokoh PNI.

Beberapa kali di tahun 1966, setelah SU IV MPRS, Soekarno mengundang Isnaeni untuk makan-makan di istana dan ngobrol berjam-jam lamanya. Tidak terlalu jelas apa yang dicapai Soekarno dengan Isnaeni, dan terbawa ke mana akhirnya PNI dengan pendekatan-pendekatan intensif yang dilakukan Soekarno. Selain itu, berkali-kali pada berbagai kesempatan, Soekarno mencoba menggembleng massa PNI. Di depan anggota-anggota PNI/Front Marhaenis, 2 Desember 1966, Soekarno mengatakan “Kita hidup dalam revolusi dan revolusi tidak mengenal istirahat, ia hidup terus menerus… Kita harus berjuang terus dan mengorbankan segala apa pun untuk mengembalikan revolusi ini ke atas rel-nya yang sebenarnya”. Setelah pendekatan-pendekatan dilakukan Soekarno, beberapa kali sejumlah tokoh PNI menunjukkan sikap pembelaan terhadap Soekarno. Ketika Adam Malik melontarkan usul kepada Soekarno agar mengundurkan diri secara sukarela, tokoh PNI Jawa Tengah Hadisubeno serta merta menyatakan penolakan tegas. Hadisubeno ini pada tahun-tahun berikutnya menjadi salah satu tokoh PNI yang menonjol karena pernyataan-pernyataan kerasnya sebagai die hard Soekarno. Ia terkenal pula dengan serangan-serangannya terhadap Golongan Karya yang muncul sebagai the new emerging forces –meminjam istilah yang sering digunakan Soekarno– maupun partai-partai ideologi Islam. Pernyataannya kadang-kadang dianggap keterlaluan, tetapi bagaimana pun ia menciptakan kemeriahan politik.

Dalam ancang-ancang menuju Pemilihan Umum 1971 –yang diundurkan waktunya oleh Soeharto dari 1968– ia terkenal dengan istilah ‘kaum sarungan’ yang ditujukan kepada kelompok politik Islam. Istilah ‘kaum sarungan’ ini mengingatkan orang kepada ucapan Aidit di depan massa CGMI di tahun 1965, yaitu sebaiknya anggota-anggota CGMI memakai sarung saja kalau tak bisa membubarkan HMI. Tapi Hadisubeno tak sempat berkiprah dalam Pemilihan Umum 1971, karena ia meninggal di tahun 1970 dan dimakamkan di Cilacap.

Namun, selain sikap pembelaan seperti yang ditunjukkan Hadisubeno, berkali-kali pula sejumlah tokoh PNI ikut dalam arus sikap kritis dan keras terhadap Soekarno, terutama dari kalangan yang setelah peristiwa di bulan september 1965 memisahkan diri sebagai sayap Osa-Usep. Tetapi cukup menarik pula bahwa pada saat yang lain, sejumlah tokoh yang tadinya masuk sayap Osa-Usep, belakangan sempat bersuara keras untuk kepentingan Soekarno. Sikap PNI melalui pernyataan silih berganti para tokohnya yang di mata umum terlihat mondar-mandir antara sikap pada satu saat ikut mengeritik Soekarno dan pada saat yang lain membela mati-matian Soekarno, bagaimanapun membingungkan sekaligus makin melekatkan gelar plin–plan yang diberikan pada partai itu sejak pecahnya Peristiwa 30 September. Istilah plin–plan berasal dari istilah plintat–plintut yang dipopulerkan Soekarno untuk mereka yang dianggapnya tak berpendirian tetap. Terakhir di awal tahun 1967, 21 Januari, Sekjen PNI Usep Ranawidjaja SH –yang berseberangan dengan kelompok Ali-Surachman– menegaskan tak ada hubungan antara PNI dan Presiden Soekarno, karena Soekarno berada di luar PNI.

Apa sesungguhnya yang ada di balik persentuhan-persentuhan Soekarno dengan PNI ? Pertama-tama tentu saja dapat disimpulkan bahwa perbedaan internal masih cukup kuat di tubuh PNI yang telah ‘bersatu’ kembali sebagai PNI ‘baru’. Perubahan sikap yang silih berganti mungkin dapat diterangkan dalam kerangka upaya PNI menjaga eksistensi dirinya. Sewaktu Soekarno tampaknya punya peluang untuk memperbaiki kembali posisinya dalam kekuasaan melalui kompromi-kompromi dengan Soeharto, PNI memberikan dukungan untuk memperkuat Soekarno dalam rangka tawar menawar posisi. Dengan sikap itu PNI berharap bisa merebut kembali massa pendukung Soekarno, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan tatkala kemudian pada awal 1967 tekanan terhadap Soekarno menguat dan memperlihatkan trend menaiknya keinginan mengakhiri Soekarno, menurut analisis Aswar Aly, DPP PNI yang praktis dikuasai oleh kelompok Osa-Usep mulai menyadari sudah tidak mungkin mengharapkan direbutnya kembali massa PNI Jawa Tengah dan Jawa Timur itu dengan menggandeng Soekarno. “Karena itu mulailah dipersiapkannya peralihan suara politik PNI, agar PNI masih bisa diselamatkan jikapun Soekarno telah jatuh”. Dengan kembali bersikap netral seperti pada awal 1967 itu, kelompok Osa-Usep itu berharap masih bisa bertahan dalam Orde Baru, sebagaimana mereka bisa diterima pada awalnya.

Selain pendekatan baru terhadap PNI, Soekarno juga mencoba memainkan perimbangan baru antara panglima angkatan yang baru dengan Soeharto yang telah menjadi Menteri Panglima AD, sepanjang bagian kedua tahun 1966, serta mencoba mengandalkan sejumlah Panglima Kodam meskipun tentunya ia mengetahui bahwa sejumlah Panglima Kodam –minus HR Dharsono dari Siliwangi– berada di wilayah abu-abu antara dirinya dan Soeharto. Dalam Kabinet Ampera pun, sebenarnya masih terdapat sejumlah tokoh abu-abu, yakni tokoh-tokoh hasil kompromi antara Soeharto dan Soekarno.

Apapun yang terjadi di latar belakang hubungan Soekarno dengan para Panglima ABRI, Pernyataan Desember ABRI yang dikeluarkan pada tanggal 21, adalah ibarat titik patah dari suatu curve yang menggambarkan sikap tentara terhadap Soekarno. Dalam Seminar AD II muncul rumusan perlunya institusi-institusi dilepaskan dari ikatan pribadi, dan agar hukum-hukum yang demokratis dapat berjalan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, untuk mencegah kediktatoran dalam bentuk apapun. Tetapi dalam Pernyataan Desember ABRI yang muncul justru nada otoriter khas tentara. Para pimpinan ABRI memberi penegasan bahwa ABRI akan mengambil tindakan terhadap siapapun, pihak manapun, golongan manapun yang akan menyelewengkan Pancasila dan UUD 1945 serta siapapun yang tidak melaksanakan Keputusan-keputusan Sidang Umum IV MPRS.

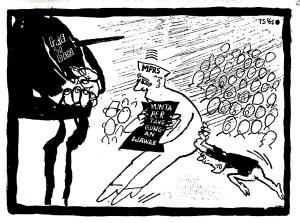

Terjemahan politik dari peringatan itu adalah bahwa ABRI tak lagi mentolerir seluruh kegiatan ekstra parlementer, yang justru merupakan ciri seluruh gerakan anti Soekarno yang dilakukan oleh para mahasiswa, pelajar dan kaum cendekiawan serta kesatuan-kesatuan aksi. Terkandung pula sifat pembatasan dalam kehidupan demokrasi, seakan yang konstitusional hanyalah proses formal melalui MPRS serta keputusan-keputusan MPRS. Padahal, pandangan yang umum dari kelompok-kelompok generasi muda saat itu, keputusan-keputusan SU IV MPRS adalah tidak memuaskan karena terlalu kompromistis. Dalam pada itu, samasekali tidak terdapat rumusan tentang sikap para pimpinan ABRI terhadap Presiden Soekarno yang pada saat itu justru menjadi pokok perhatian utama kehidupan politik faktual dan paling aktual saat itu.

Mingguan Mahasiswa Indonesia, 25 Desember, menulis “justru di saat-saat kita sedang berada dalam tahap perjuangan yang sedang meningkat, lampu kuning tiba-tiba menyala lagi di hadapan kita. Sebuah lampu kuning yang datang dari pihak ABRI, partner terpercaya dari Kesatuan-kesatuan Aksi, yang pada tanggal 21 Desember mengeluarkan apa yang disebut ‘Pernyataan Desember ABRI’. Betapapun juga alasannya, dikeluarkannya pernyataan tersebut kurang dapat dipahami: Mengapa dan untuk apa pernyataan seperti itu dikeluarkan ? Secara implisit, ‘Pernyataan Desember ABRI’ itu telah mengalihkan perhatian kita dari sasaran pokok, kalau tidak memperkuat posisi sasaran pokok itu. Terutama sekali karena kalau dibanding-bandingkan dengan kesimpulan Seminar AD ke-II yang baru lalu, ternyata pernyataan tersebut mengandung kemunduran yang besar sekali”. Gambaran sederhana dari ini semua, adalah bahwa proses tawar menawar sedang terjadi.

Hingga bulan Desember 1966, Soekarno bertahan dalam suatu keadaan dengan kesediaan melakukan sharing kekuasaan dengan Soeharto, asal tetap berada di posisi kekuasaan formal meskipun sebagian otoritas kekuasaan harus dilepaskannya ke tangan Soeharto. Kesediaan untuk berbagi kekuasaan pada saat yang sama juga ada pada Soeharto, namun dengan porsi tuntutan yang meningkat dari waktu ke waktu. Pada saat ia sudah menjadi Pejabat Presiden berdasarkan keputusan Sidang Umum MPRS Maret 1967, ia pun bahkan masih sempat berkata kepada Soekarno –seperti yang dituturkannya sendiri– bahwa mumpung dirinya masih menjadi Pejabat Presiden, ia mengharapkan Bung Karno masih akan bersedia memimpin negara ini dengan syarat seperti yang sudah dimaklumi Soekarno. Baginya ketergesa-gesaan bukan cara yang terbaik, bahkan kerapkali malah menghapus kesempatan sama sekali. Dalam realita, yang terbukti kemudian, ia memilih cara berjalan setapak demi setapak dalam proses mematikan langkah Soekarno, dengan hasil yang meyakinkan.

Berlanjut ke Bagian 4