DARIPADA menjadi ekor, atau sekedar semut-semut yang mengejar sisa-sisa butiran gula di sekitar Jokowi maupun Prabowo Subianto, sebenarnya adalah lebih baik bila Golkar dan Partai Demokrat berani menciptakan alternatif. Menyelenggarakan rapat pimpinan nasional di waktu yang hampir bersamaan (18/5) di tempat yang berdekatan, Partai Demokrat lebih cepat bersikap tegas daripada Partai Golkar. Kali ini, sikap Susilo Bambang Yudhoyono (dan Partai Demokrat) lebih berkepribadian: Tidak akan bergabung dengan kubu mana pun, baik kubu Jokowi maupun kubu Prabowo. Sementara itu, Rapimnas Golkar menyerahkan kepada Aburizal Bakrie untuk menentukan arah koalisi, dan memberi mandat pada sang ketua umum untuk menetapkan dirinya sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Tapi ternyata Aburizal berpikiran sangat pragmatis.

Konsekuensi sikap yang disampaikan SBY itu adalah Partai Demokrat harus mencoba membuat poros alternatif, dan yang paling mungkin untuk saat ini adalah bersama Golkar. Sebenarnya, berdasar historis kelahirannya sebagai pembaharu tidak pada tempatnya bila Golkar memilih menjadi pengekor demi memenuhi hasrat kecipratan remah-remah kekuasaan belaka. Dalam menghadapi pemilihan umum pertama setelah Pemilu 1955 pasca Soekarno, di tahun 1971, Golkar menampilkan diri dengan gagasan pembaharuan politik yang sempat memikat sejumlah tokoh generasi muda tahun 1966 dan kaum intelektual untuk bergabung. Tetapi sejarah menunjukkan bahwa setelah kemenangan dicapai, Soeharto dan para jenderal di lingkaran kekuasaannya berangsur-angsur ‘membuktikan’ lebih cinta kekuasaan belaka daripada cita-cita pembaharuan politik yang sesungguhnya.

Namun, terlepas dari soal kesetiaan kepada cita-cita itu, apa pun yang terjadi sepanjang masa Soeharto, Golkar –tepatnya, Jenderal Soeharto– selalu memimpin arah politik. Ditempa oleh keadaan serba unggul, Golkar berhasil melahirkan politisi-politisi tangguh yang mampu mengendalikan arah kehidupan politik dari waktu ke waktu. Akan tetapi bersamaan dengan itu, khususnya pada satu dekade terakhir masa kekuasaan Soeharto Golkar juga berhasil ditumpangi oleh orang-orang oportunis yang pandai mencari kesempatan yang menguntungkan dirinya. Sejak awal 1974 berangsur-angsur kelompok dengan cita-cita pembaharuan dipentalkan keluar, dan posisi-posisi kunci di tubuh Golkar makin dikuasai para oportunis pencari rezeki. Mereka yang disebut terakhir ini, tercatat paling gesit meloncat meninggalkan Golkar dan Soeharto di tahun 1998 di saat Golkar terancam karam.

DENGAN ‘susah payah’, Akbar Tandjung, Marzuki Darusman, Fahmi Idris, MS Hidayat dan sejumlah tokoh Golkar lain yang ‘bertahan’ di kapal yang disangka akan karam –dan nyaris diberi nasib seperti PKI pasca Nasakom Soekarno– mempertahankan keberlangsungan hidup Golkar dengan penamaan ‘Golkar Baru’ dalam bentuk sebagai partai. Penamaan ‘Golkar Baru’ sekaligus dijadikan tanda batas dengan era Soeharto, tepatnya semacam garis pemisah dengan era Golkar terakhir yang penuh ekses KKN dan oportunisme masa Harmoko. Tetapi ‘Golkar Baru’ tidak pernah betul-betul bersih dari kaum oportunis masa lampau, dan bahkan berangsur-angsur terisi juga dengan kaum oportunis baru. Untuk yang disebut terakhir ini, Akbar Tandjung, harus diakui, ikut khilaf membuka kesempatan.

‘Golkar Baru’ yang di dalam tubuhnya masih mengandung unsur-unsur yang gamang bila tak tercantel dengan kekuasaan, terpikat untuk memilih Muhammad Jusuf Kalla yang berhasil menjadi Wakil Presiden (2004-2009) pendamping SBY, sebagai Ketua Umum Golkar yang baru melalui Munas Golkar di Nusa Dua Bali akhir 2004. Padahal, beberapa tahun sebelumnya Jusuf Kalla sebenarnya sempat meninggalkan Golkar ikut berlayar di kapal Partai Persatuan Pembangunan. Tetapi di ‘masa reformasi’ faktor kesetiaan kepada ‘partai asal’ memang sudah berubah menjadi begitu encer dan tidak lagi terlalu dipersoalkan.

Hari Senin 19 Mei 2014 ini Muhammad Jusuf Kalla kembali menjadi calon Wakil Presiden, mendampingi Joko Widodo yang didukung PDIP bersama Nasdem dan PKB disusul Hanura. Tak ada manuver ‘dadakan’ di internal PDIP untuk memajukan Puan Maharani seperti yang di’kuatir’kan sebelumnya. Pun belum ada perubahan sikap di PKB akibat ketentuan kerjasama tanpa syarat yang secara ‘tegas’ dinyatakan Megawati Soekarnoputeri. Tetapi pertanyaannya, sanggupkah PKB bertahan ikut serta dalam suatu ‘koalisi’ tanpa mengharapkan suatu deal apapun untuk para petingginya? Kalau semua yang terjadi, kerjasama tanpa syarat, adalah seperti yang dikatakan, baguslah, berarti terjadi kemajuan dalam sikap dan praktek politik. Meskipun, ini semua lebih terasa sebagai sesuatu yang too good to be truth dalam iklim politik yang sangat pragmatis seperti sekarang ini.

Setelah JK mendampingi Jokowi menjadi satu kenyataan, tentu saja, sesuai penegasan Aburizal Bakrie usai Rapimnas Golkar Minggu (18/5), Jusuf Kalla tidak mewakili Golkar melainkan mewakili dirinya sendiri. Tetapi harus diakui, Jusuf Kalla masih memiliki sel-sel pendukung di tubuh Golkar. Bagaimanapun dia pernah menjadi Ketua Umum di partai berlambang pohon beringin tersebut selama 5 tahun.

Senin siang 19 Mei ini, Prabowo juga memastikan Hatta Rajasa dari PAN sebagai pendampingnya selaku Wakil Presiden. Pengumumannya disampaikan di sebuah rumah di Polonia, Jakarta, yang konon pernah menjadi kediaman sementara Soekarno. Pertanyaan yang sama memang bisa diajukan, sanggupkan partai-partai seperti PKS dan PPP bertahan dalam koalisi tersebut, padahal calon-calon Wakil Presiden yang mereka ajukan tak terakomodir? Berbeda dengan PDIP, persoalan di poros Prabowo mungkin sedikit lebih mudah. Suatu deal mengenai posisi di kabinet, tersurat maupun tersirat, bisa dipastikan telah dibicarakan lebih awal.

TERKAIT kemungkinan koalisi Golkar dengan Partai Demokrat, pernyataan Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan menjadi menarik. Partai Demokrat menginginkan Aburizal Bakrie dan Susilo Bambang Yudhoyono mengambil peran sebagai king maker. Suatu usul yang baik dan bisa menampilkan sisi kenegarawanan dari kedua tokoh itu. Tidak ada kata terlambat. “Kami mengusulkan supaya Golkar memberikan opsi-opsi untuk calon presiden, seperti mengajukan Menteri Perindustrian Mohamad Sulaeman Hidayat,” ujar Sjarif seperti dikutip Koran Tempo (18/5). Sementara itu, MS Hidayat sendiri, yang menjadi salah satu anggota tim dari kedua partai yang terdiri dari 6 orang, menyampaikan usul suatu poros ketiga untuk mengusung pasangan capres-cawapres Aburizal Bakrie dengan Pramono Edhie Wibowo.

Deklarasi pasangan dua calon presiden dan wakil presiden yang telah terjadi Senin ini, sebenarnya suatu situasi faitaccompli bagi Partai Golkar dan Partai Demokrat, agar mewujudkan poros ketiga. Kalau mereka mau dan bisa mengatasi subjektivitas tertentu pada diri mereka, Senin petang atau paling lambat Selasa pagi 20 Mei mereka masih berkesempatan mengumumkannya. Khususnya Golkar, saatnya belajar meninggalkan sikap obsesif mereka terhadap kursi kekuasaan sekalipun untuk itu harus rela menjadi figuran belaka. Tapi harapan seperti itu buyar seketika, karena Senin siang menjelang deklarasi pasangan Prabowo dengan Hatta Rajasa, Aburizal Bakrie dikabarkan memutuskan mendukung pencalonan Prabowo Subianto.

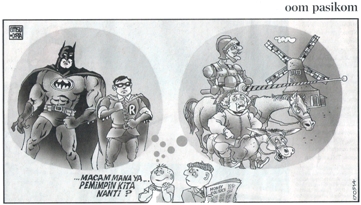

Terhadap kemungkinan poros ketiga, serta merta sejumlah pengamat, termasuk mereka yang menjagokan dua capres, Jokowi dan Prabowo, mengatakan suatu pasangan baru sudah terlambat. Tak punya lagi waktu sosialisasi untuk membangun elektabilitas. Dua tokoh lainnya sudah jauh di depan. Tentu saja, pendewa-dewaan pencapaian elektabilitas yang telah dicapai dua calon lainnya, bisa juga berlebih-lebihan dan keliru. Harus diakui, kerjasama atau koalisi pendukung dua calon presiden yang sedang di atas angin itu, bukannya tak mengandung kerapuhan di sana-sini. Dua pasangan yang tampil juga tak sepenuhnya ideal. Publik masih punya kemampuan untuk menerima penyampaian-penyampaian gagasan baru –maupun fakta kebenaran dan kesadaran baru– sepanjang gagasan baru itu bisa lebih masuk akal, jujur dan genius. Dalam tempo yang sempit sekali pun. Suatu proses perubahan pikiran bisa saja terjadi hanya dalam 1-2 detik.

Pengakuan Susilo Bambang Yudhoyono bahwa menurunnya angka perolehan Partai Demokrat dalam pemilihan umum legislatif yang lalu disebabkan oleh banyaknya kader partainya yang melakukan korupsi, bisa menjadi awal sikap positif yang baru dan berharga. Golkar dan Aburizal juga bisa melakukan berbagai hal positif lainnya. Bagaimana jika Aburizal segera menyelesaikan sisa kewajibannya kepada korban lumpur Lapindo misalnya, seraya menyampaikan permintaan maaf yang lebih tulus? Untuk ini, pun tidak ada kata terlambat. Tapi apa boleh buat, Aburizal memilih lain, dan menjadi sangat pragmatis. Ia memang menjadi king maker, tapi bukan bersama SBY di poros ketiga. Melainkan di poros bersama Gerindra, seperti dielu-elukan Prabowo terhadap Ketua Umum partai peraih suara kedua terbanyak itu.

Sebenarnya, kalaupun misalnya, pasangan baru sebagai pasangan ketiga yang diajukan Golkar dan Partai Demokrat, tidak memenangkan Pemilihan Presiden 9 Juli 2014, toh mereka bisa menjadikan ketidakberhasilan itu sebagai suatu kekalahan terhormat. Dan setelah itu, memilih untuk melangkah menjadi kekuatan oposisi yang terhormat pula. Kemenangan jangka pendek, semestinya, bukan satu-satunya hal. (socio-politica.com)