“Peristiwa 30 September 1965 pada hakekatnya hanyalah sebuah symptom yang menunjukkan betapa dalam tubuh bangsa ini terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang dari waktu ke waktu belum berhasil diberikan penyelesaian tuntas”.

SEBERAPA mampukah manusia penghuni pulau-pulau di Nusantara ini bisa menjadi kejam? Dalam ‘motif’ ritual, para penganut sempalan Tantrisme Bhirawa, pada abad 13-14, sanggup menyelenggarakan upacara dengan kurban manusia. Jantung kurban direnggut keluar, diperas darahnya untuk diminum, lalu gumpalan jantung ditelan. Beberapa abad setelah itu, sampai abad 17 bahkan hingga abad 18, beberapa suku bangsa masih punya kebiasaan menyantap daging manusia, selain dalam kaitan ritual kepercayaan tertentu, kerapkali semata-mata sebagai tradisi makan yang kanibal.

Di abad yang lebih baru, masa pendudukan Jepang, pada suatu malam di tahun 1943 di sebuah kota Indonesia seorang serdadu Jepang yang setengah mabuk, marah kepada seorang pribumi yang ‘melanggar’ jam malam dan tak mau tunduk memberi hormat, lalu mencabut samurai dan menebas putus leher sang pribumi. Beberapa kerabat korban yang menyaksikan dari dalam rumah, tak mampu menahan emosi dan menyergap serdadu Jepang itu, merampas samurainya. Dan, menebas lehernya, juga sampai putus. Motifnya adalah pembalasan, yang dilakukan secara tunai, berlangsung antar bangsa, dalam masa penjajahan.

Dua kisah berikutnya, adalah tentang kekejaman di antara sesama bangsa, yang dibalut motif ideologis yang tercampur aduk dengan pembalasan dalam rangkaian peristiwa sosiologis, 1948 dan 1965, diambil dari penuturan Taufiq Ismail dan Soe Hok-gie.

Kekejaman dan kekejaman. Dalam Peristiwa Madiun September 1948, pengikut PKI antara lain menangkap Bupati Magetan Sakidi. Algojo PKI merentangkan sebuah tangga membelintang di atas sebuah sumur di Soco. Lalu tubuh sang bupati dibaringkan di atas tangga itu. Ketika telentang terikat seperti itu, algojo menggergaji tubuh Sakidi sampai putus dua, langsung dijatuhkan ke dalam sumur. Nyonya Sakidi yang mendengar suaminya dieksekusi di Soco, menyusul ke sana dengan menggendong dua anaknya yang berusia 1 dan 3 tahun. Dia nekad minta melihat jenazah suaminya. Repot melayaninya, PKI sekalian membantai perempuan itu disaksikan kedua anaknya, lalu dicemplungkan juga ke dalam sumur. Di Pati dan Wirosari, dubur warga desa ditusuk dengan bambu runcing lalu ditancapkan di tengah sawah bagai orang-orangan pengusir burung. Sementara itu, seorang perempuan ditusuk vaginanya dengan bambu runcing lalu juga ditancapkan di tengah sawah.

Kekejaman Peristiwa Madiun ini melekat sebagai ingatan traumatik penduduk di sekitar Madiun itu. Sehingga, menurut Taufiq, ketika 17 tahun kemudian PKI meneror di Delanggu, Kanigoro, Bandar Betsy dan daerah lain dalam pemanasan pra-Gestapu dengan klimaks pembunuhan 6 jenderal pada 30 September 1965, penduduk Jawa Timur yang masih ingat peristiwa 17 tahun silam itu bergerak mendahului PKI dan melakukan pembalasan dalam suatu tragedi berdarah. Tragedi serupa terjadi di Jawa Tengah. Tulisan Taufiq Ismail selengkapnya, bisa dibaca pada buku Simtom Politik 1965, Kata Hasta Pustaka, Jakarta 2007.

Apa yang terjadi di Jawa Timur dan Jawa Tengah, lambat laun sampai pula beritanya ke pulau Bali. Sejak Nopember 1965 hingga awal 1966, menurut Soe Hok-gie, Bali menjadi sebuah mimpi buruk pembantaian. Wedagama, seorang tokoh PNI, menghasut orang-orang untuk melakukan kekerasan dengan mengatakan Tuhan menyetujui pembantaian terhadap orang-orang PKI, dan bahwa hukum tidak akan menghukum orang yang melakukannya. Kelompok-kelompok yang berpakaian serba hitam bersenjatakan pedang, pisau dan pentungan dan bahkan senjata api bergerak melakukan pembersihan. Rumah-rumah penduduk yang diduga sebagai anggota PKI dibakar sebagai bagian dari pemanasan bagi dilancarkannya tindakan-tindakan yang lebih kejam. Kemudian pembantaian pun mulai terjadi di mana-mana. Juga pemerkosaan kepada kaum wanita. Widagda, seorang pemimpin PNI dari Negara, menggunakan kesempatan dari situasi untuk memperkosa puluhan wanita yang tanpa bukti dan alasan yang benar dicap sebagai PKI. Penggalan catatan ini terdapat dalam tulisan Soe Hok-gie, ‘Pembantaian di Bali’, dalam buku The Indonesian Killing of 1965-1966, Robert Cribb, 1990, edisi terjemahan. Semula tulisan tersebut disiapkan Hok-gie untuk Mingguan Mahasiswa Indonesia Bandung, 1967, dan sudah berbentuk proef siap cetak, tetapi kemudian dimuat di Mingguan Mahasiswa Indonesia Jakarta karena pertimbangan aktualitas.

Bagaimana menilai situasi dan kekejaman balas berbalas yang timbul sebagai symptom pertarungan ideologis ini? Dan menilai keseluruhan jalinan peristiwa politik ini?

Peristiwa simptomatis yang berdarah-darah. Bertahun-tahun waktu telah dihabiskan untuk perdebatan mengenai pelurusan sejarah Peristiwa 30 September 1965 ini serta ekses terhadap kemanusiaan yang menjadi ikutannya. Dan kemudian hal yang sama mengenai Surat Perintah 11 Maret 1966. Begitu terasa menyita waktu dan energi, sehingga pengantar sebuah buku sejarah menyarankan dalam satu keluhan, perlunya alternatif lain bagi wacana sejarah nasional yang agaknya kini hanya berkisar pada pelurusan sejarah seputar kejadian ‘Gerakan 30 September’ dan ’11 Maret’. Memang, kedua peristiwa itu amat ‘menguras’ waktu dan pikiran masyarakat sejarah di tanah air, sehingga seakan-akan tak ada perhatian yang tersisa untuk meluruskan atau tepatnya lebih mendekati kebenaran sejarah bagi peristiwa-peristiwa lainnya.

Peristiwa 30 September 1965 itu sendiri, pada hakekatnya hanyalah sebuah symptom yang menunjukkan betapa dalam tubuh bangsa ini terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang dari waktu ke waktu belum berhasil diberikan penyelesaian tuntas. Sebuah media generasi muda terkemuka, hanya dua tahun setelah terjadinya peristiwa, menuliskan dalam tajuk rencananya, bahwa “hakekat dari timbulnya peristiwa itu bersumber di dalam tubuh masyarakat kita sendiri”. Peristiwa tersebut hanyalah sekedar manifestasi dari ketidaksehatan tubuh bangsa kita di dalam semua bidang kehidupan: politik, ekonomi maupun sosial kultural.

Sebenarnya terdapat beberapa episode sejarah Indonesia yang memerlukan perhatian untuk lebih didekati kebenarannya. Beberapa tahun yang lampau misalnya, sejumlah sejarawan luar Indonesia sempat mempertanyakan betulkah pusat Kerajaan Sriwijaya ada di Sumatera Selatan dan bukannya di peninsula Asia Tenggara, karena prasasti-prasasti yang ditemukan di Palembang dan sekitarnya justru adalah tanda-tanda yang lazim untuk suatu wilayah jajahan?

Akan tetapi terlepas dari masih banyaknya episode sejarah Indonesia masa lampau maupun masa modern yang perlu untuk lebih didekati kebenarannya, tidak berarti upaya pelurusan bagi Peristiwa 30 September 1965 dan lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966, harus berhenti. Dalam konteks ini, pelurusan sejarah harus sekaligus bermakna tidak hanya menempatkan peristiwa pada posisi kebenaran sejarah, tetapi juga bermakna –meluas ke luar jangkauan bidang sejarah– penyelesaian atas akar permasalahan dari suatu peristiwa dan bukan sekedar memerangi symptom.

Tanpa pernah menuntaskan akar-akar permasalahan yang membelit dalam masyarakat, sehingga membuat tubuh bangsa ini sakit, sejarah akan menunjukkan terus menerus berulangnya berbagai peristiwa simptomatis yang menyakitkan. Setelah Peristiwa 30 September 1965, lalu Peristiwa Mei 1998, bentrokan horizontal antar etnis dan agama di berbagai daerah dan entah peristiwa berdarah apa lagi nanti.

Antara kebenaran dan manipulasi sejarah. Dalam konflik penafsiran dan kontroversi narasi atas Peristiwa 30 September 1965 dan peranan PKI, klaim kebenaran bagaikan pendulum yang berayun dari kiri ke kanan dan sebaliknya, sehingga membingungkan masyarakat, terutama generasi baru yang masanya jauh sesudah peristiwa terjadi. Tetapi perbedaan versi kebenaran terjadi sejak awal segera setelah terjadinya peristiwa.

Di tingkat internasional, Kantor Berita RRC (Republik Rakyat Cina), Hsinhua, memberikan versi bahwa Peristiwa 30 September 1965 adalah masalah internal Angkatan Darat Indonesia yang kemudian diprovokasikan oleh dinas intelijen Barat sebagai upaya percobaan kudeta oleh PKI.

Presiden Soekarno pun berkali-kali melakukan pembelaan bahwa PKI tidak terlibat dalam peristiwa sebagai partai melainkan karena adanya sejumlah tokoh partai yang keblinger dan terpancing oleh insinuasi Barat, lalu melakukan tindakan-tindakan, dan karena itu Soekarno tidak akan membubarkan PKI. Kemudian, pimpinan dan sejumlah perwira Angkatan Darat memberi versi keterlibatan PKI sepenuhnya, dalam penculikan dan pembunuhan enam jenderal dan seorang perwira pertama AD pada tengah malam 30 September menuju dinihari 1 Oktober 1965. Versi ini segera diterima secara umum sesuai fakta kasat mata yang terhidang dan ditopang pengalaman buruk bersama PKI dalam kehidupan sosial dan politik pada tahun-tahun terakhir. Hanya saja harus diakui bahwa sejumlah perwira penerangan telah menambahkan dramatisasi artifisial terhadap kekejaman, melebihi peristiwa in factum. Penculikan dan kemudian pembunuhan para jenderal menurut fakta memang sudah kejam, tetapi dramatisasi dengan pemaparan yang hiperbolis dalam penyajian, telah memberikan effek mengerikan melampaui batas yang mampu dibayangkan semula. Dan akhirnya, mengundang pembalasan yang juga tiada taranya dalam penumpasan berdarah antar manusia di Indonesia.

Setelah berakhirnya masa kekuasaan formal Soeharto, muncul kesempatan untuk menelaah bagian-bagian sejarah –khususnya mengenai Peristiwa 30 September 1965 dan PKI– yang dianggap kontroversial atau mengandung ketidakbenaran. Kesempatan itu memang kemudian digunakan dengan baik, bukan saja oleh para sejarawan dalam batas kompetensi kesejarahan, tetapi juga oleh mereka yang pernah terlibat dengan peristiwa atau terlibat keanggotaan PKI. Bila sebelum ini penulisan versi penguasa sebelum reformasi banyak dikecam karena di sana sini mengandung unsur manipulasi sejarah, ternyata pada sisi sebaliknya di sebagian kalangan muncul pula kecenderungan manipulatif yang sama yang bertujuan untuk memberi posisi baru dalam sejarah bagi PKI, yakni sebagai korban politik semata. Pendulum sejarah kali ini diayunkan terlalu jauh ke kiri, setelah pada masa sebelumnya diayunkan terlalu jauh ke kanan.

Terdapat sejumlah nuansa berbeda yang harus bisa dipisahkan satu sama lain dengan cermat dan arif, dalam menghadapi masalah keterlibatan PKI pada peristiwa-peristiwa politik sekitar 1965. Bahwa sejumlah tokoh utama PKI terlibat dalam Gerakan 30 September 1965 dan kemudian melahirkan Peristiwa 30 September 1965 –suatu peristiwa di mana enam jenderal dan satu perwira pertama Angkatan Darat diculik dan dibunuh– sudah merupakan fakta yang tak terbantahkan. Bahwa ada usaha merebut kekuasaan dengan pembentukan Dewan Revolusi yang telah mengeluarkan sejumlah pengumuman tentang pengambilalihan kekuasaan, kasat mata, ada dokumen-dokumennya. Bahwa ada lika-liku politik dalam rangka pertarungan kekuasaan sebagai latar belakang, itu adalah soal lain yang memang perlu lebih diperjelas duduk masalah sebenarnya, dari waktu ke waktu, untuk lebih mendekati kebenaran sesungguhnya. Proses mendekati kebenaran tak boleh dihentikan. Bahwa dalam proses sosiologis berikutnya, akibat dorongan konflik politik maupun konflik sosial yang tercipta terutama dalam kurun waktu Nasakom 1959-1965, terjadi malapetaka berupa pembunuhan massal dalam perspektif pembalasan dengan anggota-anggota PKI terutama sebagai korban, pun merupakan fakta sejarah. Ekses telah dibalas dengan ekses, gejala diperangi dengan gejala.

Tidak perlu harus menjadi komunis lebih dulu untuk mengakui sesuatu yang menyangkut nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Akan tetapi tentu adalah keliru bila menggunakan terminologi nilai-nilai kemanusiaan untuk memberikan pembenaran atas suatu peristiwa politik yang melibatkan PKI sebagai pelaku politik.

Perspektif pembalasan dan pengampunan. Terhadap pembunuhan massal yang terjadi setelah Peristiwa 30 September 1965, ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, KH Abdurrahman Wahid, menyampaikan permintaan maaf. Tentu, itu dilakukan untuk dan atas nama massa NU, khususnya Pemuda Ansor, karena faktual memang massa organisasi inilah yang menjadi ujung tombak dalam perburuan dan pembunuhan massa PKI dalam suatu perspektif pembalasan yang simptomatis, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi kalau Abdurrahman Wahid merasa perlu minta maaf, merupakan hal yang wajar saja.

Banyak keluarga korban, begitu pula ribuan bekas tahanan politik, menuntut agar permohonan maaf itu juga dilakukan oleh pemerintah secara resmi dan posisi mereka maupun posisi PKI direhabilitir. Mungkin, pada sisi sebaliknya banyak pihak dalam masyarakat tak dapat menerima permintaan politik di luar batasan aspek kemanusiaan.

Sementara itu, banyak kalangan masyarakat yang di masa lampau merasa dibuat menderita oleh PKI, pernah dirampas tanahnya, merasa pernah dihujat agamanya, takkan mudah menerima pemulihan seperti itu. Apalagi bila di sini aspek keadilan jauh lebih diutamakan daripada aspek kebenaran dalam memandang dan memperlakukan sejarah. Karena orientasi utama adalah kepada aspek keadilan itu, mereka juga merasa sebagai korban. Dalam tingkat keadaan yang demikian, bagi masyarakat umum, yang paling mungkin dapat diharapkan untuk dilakukan adalah kesediaan meninggalkan perspektif pembalasan (dendam) yang pernah mereka miliki di masa lampau tak lama setelah Peristiwa 30 September 1965 terjadi. Lalu, pada waktu yang sama bersedia memasuki perspektif pengampunan –yang lebih sering ditampilkan sebagai pelupaan perbuatan– terhadap mereka yang pernah terlibat dengan PKI, agar bisa berdampingan secara layak sebagai sesama warga negara. Ini berarti, yang bisa dimasuki hanyalah rekonsiliasi dalam bentuk dan pengertiannya yang paling lunak.

Terkait namun terpisah dalam dimensi waktu dan mungkin saja dalam makna, adalah proses dan cara menerima sejarah masa lampau, khususnya mengenai Peristiwa 30 September 1965, yang terjadi di kalangan generasi yang lebih muda, yakni mereka yang nyaris tak pernah mengalami sendiri peristiwa dan hanya memperolehnya melalui uraian lisan dari yang lebih tua atau dari literatur yang satu sama lain bisa simpang siur.

Kelompok pertama, adalah mereka yang menerima penuturan lengkap dengan opini subjektif dari generasi orangtua mereka masing-masing yang berada dalam posisi pendukung maupun penentang komunisme dan atau PKI. Kelompok kedua, adalah generasi muda yang berada di luar masa dan peristiwa pertikaian, yang memperolehnya dari sekolah atau dari literatur luar sekolah –yang kita tahu adalah simpang siur satu dengan yang lainnya.

Kelompok pertama tersebut, cukup menakjubkan meskipun tidak aneh, cenderung meneruskan ‘pertikaian’ warisan masa lampau dengan gaya dan idiom masa lampau pula, meskipun tidak terlalu meluas dan frontal. Dari kelompok pertama ini, bisa muncul sikap pro atau anti, tanpa perlu mengalami peristiwa 1959-1965 atau 1966, kecuali mengalami dampak-dampak ikutan setelah peristiwa.

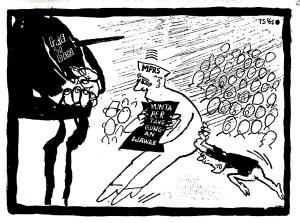

Sementara itu, dalam kelompok kedua, tampak beberapa fenomena menarik. Ada yang bisa memahami proses politik maupun proses sosiologis dari peristiwa tahun 1965 itu, namun tidak bisa mengerti kenapa kejahatan kemanusiaan bisa terjadi begitu dahsyatnya pada masa peristiwa tersebut, baik yang dilakukan oleh kaum komunis maupun yang dilakukan tentara dan sebagian massa anti komunis. Generasi yang lebih muda ini yang mengisi ruang dalam negara kita saat ini, secara umum memang lebih lekat kepada isu-isu kemanusiaan, kebenaran dan keadilan, dan memiliki cara pandang yang banyak berbeda dengan generasi yang lebih dahulu. Slogan-slogan keadilan untuk rakyat, pemerataan untuk rakyat miskin, sikap anti korupsi dan kejahatan kaum kapitalis –yang banyak dilontarkan PKI di masa jayanya, meski merekapun belum pernah terbukti mewujudkannya– banyak yang diambil alih oleh sebagian dari generasi muda ini. Bahkan, beberapa di antaranya menyusun diri sebagai kekuatan ‘kerakyatan’ yang sepintas mirip dengan apa yang dilakukan PKI di masa lampau, termasuk merebut keadilan untuk rakyat walau dengan sikap keras dan radikalisme sekalipun, sehingga tak jarang mereka dianggap telah menghidupkan komunisme, setidaknya menjadi ‘kiri baru’.

Tetapi sebenarnya, orang tak perlu menjadi komunis lebih dahulu untuk melihat dan membaca keadaan saat ini yang tak berkeadilan untuk rakyat dan atau masyarakat seluruhnya, karena kenikmatan kemajuan ekonomi sejauh ini memang hanya menjadi milik segelintir kecil orang, apakah melalui kolusi dan korupsi ataukah kecurangan lainnya. Juga, bahwa sejauh ini, keadilan dan persamaan dalam hukum maupun politik dan kehidupan sosial lainnya, belum berhasil ditegakkan bersama. Di masa lampau, Menteri Dalam Negeri Amirmahmud misalnya, bisa segera ‘menumpas’ kaum yang dianggap ‘kiri baru’ seperti ini. Tapi kini, dalam kerangka kehidupan demokratis yang dicitakan-citakan tentu hal serupa tak layak untuk dilakukan, oleh penguasa maupun kekuatan lainnya yang ada dalam masyarakat.

Antara symptom dan akar masalah. Dalam konteks cita-cita mencapai kehidupan politik dan kehidupan bermasyarakat yang demokratis, adalah penting untuk memperjelas bahwa ideologi totaliter seperti komunisme, adalah di luar yang diinginkan. Hal yang sama, tentu berlaku untuk ideologi-ideologi dan atau aliran-aliran politik lainnya, maupun aliran-aliran sosial yang dogmatis. Ideologi totaliter, apakah itu berasal dari kiri ataukah berasal dari kanan, adalah sama buruknya.

Setelah PKI ‘berlalu’ karena pembubaran dan setelah surutnya komunisme secara global, ternyata ideologi dan aliran totaliter lainnya tidaklah ikut berakhir, untuk tidak tidak menyebutnya justru lebih menggejala. Tampilannya beraneka ragam, bisa dalam bentuk-bentuk aksi sepihak yang berkecenderungan kuat ‘menghakimi’ sendiri, bisa dalam bentuk sikap moralisme dengan bermacam-macam pretensi, ataukah sikap ber’demokrasi’ yang hanya mengenal haknya sendiri dan tidak menghargai hak orang lain, dan lain sebagainya. Namun, tentu tak kalah pentingnya untuk menyadari bahwa dalam menjalani proses kesejarahan, selama ini kita telah terperangkap dalam situasi pergulatan melawan ekses dan symptom belaka dan sejauh ini gagal menangani akar-akar masalah yang dihadapi sebagai bangsa.

-Catatan Rum Aly dalam buku Simtom Politik 1965.